Минимально инвазивная хирургия

М. И. ПРУДКОВ, А. М. ШУЛУТКО, Ф. В. ГАЛИМЗЯНОВ, А. Л. ЛЕВИТ, А. Д. КОВАЛЕВСКИЙ, С. Ю. АЛФЕРОВ

"Минимально инвазивная хирургия некротизирующего панкреатита."

Раздел 7. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕАТОГЕННЫХ КИСТ (М.И. ПРУДКОВ, С.Ю. АЛФЕРОВ).

Формирование препятствий внутреннему пассажу панкреатического секрета, индуративного панкреатита, кист и свищей поджелудочной железы.

При формировании отдаленных последствий некротизирующего панкреатита большое значение имеет степень повреждения протоковой системы и паренхимы поджелудочной железы.

Стойкое сужение просвета панкреатических протоков ведет к задержке секрета в выше расположенных отделах железы и формированию там индуративного панкреатита, кист и свищей.

Однако, кисты могут существовать без стриктур протоковой системы подпора панкреатического секрета.

Эти обстоятельства следует учитывать при выборе способа хирургического лечения.

Хирургическое лечение последствий панкреонекроза - технически не простая задача, нередко требующая опыта, специального оборудования и условий специализированного центра.

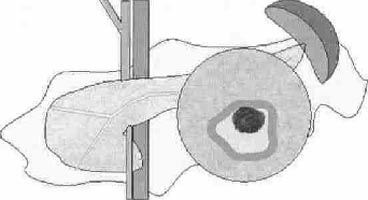

Рис 7.1. Формирующаяся панкреатогенная киста.

При благоприятном течении судьба перипанкреатического инфильтрата с очагами некроза и жидкостными полостями в центре вполне очевидна.

Наличие активированных протеолитилеских ферментов в зоне некроза ускоряет его лизирование. Образуется полостью, содержащей некротизированный и отторгнутый участок клетчатки (секвестр). Этот секвестр постепенно лизируется, окончательно формируя полость кисты в центре инфильтрата.

Ткань железы поначалу инфильтрирована. Ее протоковая система сдавлена, что затрудняет внутренний отток секрета. Это поддерживает процессы воспаления и транссудацию в полость кисты.

Консервативное противовоспалительное лечение способствуют уменьшению инфильтрации поджелудочной железы и окружающей клетчатки. Восстанавливается внутренний пассаж секрета, уменьшается размеры инфильтрата и его жидкость содержащих полостей.

Пункционное наружное дренирование больших полостей, нарушающих желудочно-дуоденальный пассаж, и нагноившихся несформированных кист ускоряет выздоровление.

Несформированные кисты без признаков нагноения опорожняют с помощью пункций сверхтонкими иглами под контролем УЗИ или лапароскопии.

В случае нагноения формирующуюся кисту лучше дренировать наружу из послойного мини-лапаротомного разреза, выполненного в проекции кисты по предварительной разметке с помощью УЗИ, рентгеновского исследования или КТ.

Связь образующихся полостей с протоковой системой или паренхимой железы во многих случаях прекращается. Прекращается и подпор панкреатического секрета.

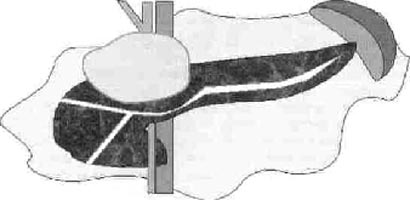

Рис 7.2. Сформированная киста, потерявшая связь с поджелудочной железой.

Типичным примером может служить судьба коллекции панкреатогенного выпота в сальниковой сумке. После формирования отграничивающих сращений там нередко формируется киста или целая серия кист.

Во многих случаях со временем они теряют всякую связь с панкреатическим секретом и поддерживаются секрецией разраженной брюшины или рубцовых стенок.

Для хирургической ликвидации такой кисты ее наружное дренирование, например пункционное под контролем УЗИ, лапароскопии или из мини-доступа, нередко оказывается вполне достаточным.

Это простые и малотравматичные вмешательства. Залогом успеха является восстановление внутреннего пассажа панкреатического секрета, отсутствие индуративного панкреатита и окклюзии протоковой системы поджелудочной железы.

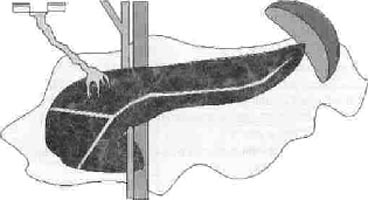

Рис. 7.3. Индуративные (неокклюзионный) панкреатит. Сформированная панкреатогенная киста.

Наличие индуративного панкреатита меняет прогноз сформированной панкреатогенной кисты. Наиболее частой причиной индурации поджелудочной железы после перенесенного некротизирующего панкреатита - нарушение оттока секрета в прошлом или настоящем.

Если признаков нарушения оттока секрета (стриктуры, вирсунголитиаз, стеноз большого сосочка двенадцатиперстной кишки, расширение протоков поджелудочной железы) на момент исследования не обнаружено, могут существовать эпизодически возникающие нарушения или функциональные причины, поддерживающие транссудацию или подтекание панкреатического выпота в кисту.

Сроки заживления такой кисты после опорожнения значительно больше, а риск рецидивирования - выше.

В этой ситуации более надежным хирургическим вмешательством оказывается наложение цистодигестивного соустья (эндоскопического, из мини- или традиционного доступа).

Один из наиболее приемлемых в функциональном отношении вариантов - цистоеюностомия по Ру. Техника вмешательства заключается в следующем.

В проекции нижнего края кисты выполняют послойный вертикальный разрез длиной 5 см. В рану устанавливают ранорасширитель "Мини-Ассистент" и выделяют участок нижней стенки кисты для анастомозирования.

На выделенном участке кисту вскрывают и опорожняют от содержимого. Длина разреза стенки кисты не должна превышать 3 - 4 см, поскольку этот разрез будет использован для анастомоза. Киста в месте вскрытия должна иметь достаточно прочные стенки. В противном случае операцию лучше завершить ее наружным дренированием.

Далее, через рану брюшной стенки выводят наружу петлю тонкой кишки, Путем перебора определяют связку Трейца и начальный отдел тощей кишки. Визуально он отличается большим диаметром и более толстой стенкой, имеющей поверхность напоминающую "булыжную мостовую".

Из тощей кишки выкраивают по Ру участок не менее 60 см длиной, формируют межкишечный анастомоз и после ушивания окна в брыжейке погружают его в брюшную полость.

Затем в ране однорядным непрерывным атравматическим швом формируют цистоэнте-роанастомоз.

В целом, внутреннее дренирование панкреатогенных кист, возникающих на фоне индуративного панкреатита, достаточно эффективная операция. В большинстве случаев соустье со временем заживает. Но после внутреннего дренирования киста спадается и прекращает сдавливать паренхиму железы, что облегчает выздоровление и восстановительные процессы.

В случае функционирования внутреннего свища создаются более благоприятные условия для заживления самой кисты и психологической реабилитации больного.

Наружное дренирование подобных кист чаще приводит к наружному панкреатическому свищу.

Рис. 7.4. Индуративный панкреатит. Наружный панкреатический свищ.

Наружное дренирование кисты, имеющей подпор секрета поджелудочной железы, формирует рецидивирующий наружный панкреатический трубчатый свищ.

Протоковая система поджелудочной железы, равно как и полые органы желудочно-кишечного тракта, имеет слизистую оболочку. Полость кисты, как правило, ее не имеет. По-этому, после внутреннего дренирования на месте кисты формируется канал из грануляционной ткани.

Его длина в несколько раз больше, чем при внутреннем дренировании. Это увеличивает склонность к рубцеванию. Закрытие свища ведет рецидиву кист и гнойников вокруг поджелудочной железы.

Рис. 7.5. Структура вирсунгова протока на уровне с/3.

Обтурационный индуративный панкреатит тела и хвоста поджелудочной железы. Сформированная панкреатогенная киста.

Обтурационный индуративный панкреатит возникает в результате стойкого препятствия внутреннему оттоку панкреатического секрета в виде стриктуры, обтурации камнем или сдавления протоковой системы инфильтрированной паренхимой.

Выше препятствия формируется грубая индурация паренхимы и, нередко, внутренний свищ, поддерживающий существование кисты, ниже - нормальная ткань железы.

В случае наличия обтурационного индуративного панкреатита наиболее целесообразно прямое анастомозирование расширенного отдела вирсунгова протока с желудочно-кишечным трактом.

Широкое соустье между двумя полыми органами, имеющими слизистые оболочки, наименее склонно к рубцеванию и обеспечивает наиболее свободный отток.

Восстановление адекватного дренажа паренхимы поджелудочной железы будет способствовать регрессу ее индурации.

При наличии специальных инструментов и опыта вирсунгоеюностомия по Ру также может быть выполнена из предельно малого разреза.

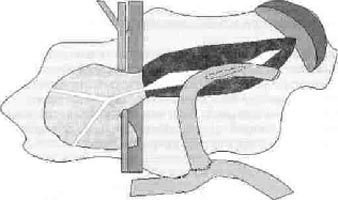

Рис. 7.6. Прямой панкреатикоеюнальныйанастомоз по Ру.

До операции необходимо выяснить уровень стриктуры. Значительную помощь при этом может оказать МРТ-вирсунгография.

Вертикальный разрез длиной около 5 см в проекции тела поджелудочной железы. Далее вскрывают сальниковую сумку, устанавливают "Мини-Ассистент" и обнажают переднюю поверхность железы.

Продольным разрезом на границе средней и нижней частей рассекают индурированную ткань железы и вскрывают просвет вирсунгова протока на протяжении 3-5 см.

Далее, выкраивают участок тощей кишки по Ру и переводят в сальниковую сумку через окно в мезоколон.

Вирсунгоэнтероанастомоз формируют с помощью однорядного непрерывного атравматического шва.

Альтернативой вирсунгоэнтероанастомозу при этой форме заболевания может служить резекция индурированной части поджелудочной железы. Функциональные результаты после этой операции хуже, выше риск развития сахарного диабета.

Эту операцию лучше выполнять из традиционно широкого разреза, поскольку задняя поверхность индурированной железы тесно связана с селезеночными сосудами. Их повреждение, с одной стороны, может привести к серьезному кровотечению, с другой - потребовать спленэктомии.

Более сложные варианты блокады панкреатических протоков требуют индивидуального подхода в выборе хирургического лечения.

* Для выполнения вмешательств из малых доступов предполагается использование специальных инструментов серии Мини-Ассистент ЗАО "ЛИГА-7", телефоны для справок (3432)310464, 374020.