Минимально инвазивная хирургия

М. И. ПРУДКОВ, А. М. ШУЛУТКО, Ф. В. ГАЛИМЗЯНОВ, А. Л. ЛЕВИТ, А. Д. КОВАЛЕВСКИЙ, С. Ю. АЛФЕРОВ

"Минимально инвазивная хирургия некротизирующего панкреатита."

ВВЕДЕНИЕ.

По данным статистических исследований, заболеваемость некротизирующим панкреатитом неуклонно растет. В 15-20% случаев острый панкреатит носит деструктивный характер. У 40-70% больных происходит инфицирование очагов некроза. Эта категория пациентов является наиболее тяжелой, и лечение таких больных требует больших затрат.

Послеоперационная летальность без дифференциации ее клинических форм достигает 23,6-26,0%. Доля гнойных осложнений среди причин смерти больных некротизирующим панкреатитом составляет 80%. Среди причин высокой летальности одно из ведущих мест занимает поздняя диагностика разнообразных осложнений, неадекватный выбор хирургических методов лечения.

В связи со сказанным весьма актуальным становится своевременное распознавание заболевания и его осложнений, тактика и техника хирургического лечения.

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Некротизирующий панкреатит - острое заболевание поджелудочной железы, при котором активированные панкреатического ферменты оказывают прямое повреждающее воздействие на паренхиму железы и окружающие ткани.

Возможны два основных механизма выхода активированных ферментов. Первый - транссудация через неповрежденные ткани, второй - прямое истечение панкреатического секрета через разрывы протоков и паренхимы.

В тканях активированный панкреатический секрет разбавляется и частично инактивируется воспалительным экссудатом.

В низких концентрациях активированные ферменты оказывают раздражающее и воспалительное воздействие, в высоких - некротизирующее.

Изменения, обусловленные патологическим процессом в поджелудочной железе, очень разнообразны.

Детализация этих изменений чрезвычайно важна для определения объема и этапности хирургической помощи.

Поджелудочная железа

Рис 1.1. Острый отек поджелудочной железы. Острый отек поджелудочной железы.

Агрессивность и концентрация в паренхиме железы относительно невелики и она остается жизнеспособной.

Развивающийся отек захватывает все отделы железы. Рубцовые стриктуры протоков и паренхимы в дальнейшем не возникают. Это позволяет предположить, что основной механизм выхода ферментной смеси в паренхиму - транссудация через мало поврежденные ткани.

Следует помнить, что термин "острый отек поджелудочной железы" ничего не говорит о том, изменена окружающая клетчатка или нет, имеется там только отек или есть очаги некроза.

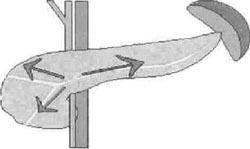

Рис. 1.2. Панкреонекроз

Панкреонекроз. Концентрация активированных ферментов в паренхиме настолько велика, что наступил ее некроз.

Наиболее вероятный механизм появления столь агрессивной среды - прямое поступление активированного секрета через разрывыпротоковой системы и паренхимы.

Типичная локализация некроза - место прорыва и поверхностные слои железы. В зону прорыва активированный секрет изливается непосредственно из просвета протоков (очаговый Панкреонекроз), а к поверхностным слоям - растекаясь под капсулой (распространенные формы панкреонекроза).

Чем раньше активированный секрет вырвется за пределы капсулы, тем меньшими окажутся изменения собственно в паренхиме железы, но тем большими - в окружающих тканях.

И все же, некроз паренхимы поджелудочной железы - далеко не столь опасный патологический процесс. Особенно, при небольшой массе некроза.

Исходы панкреонекроза могут быть различными. В первую очередь это зависит непосредственно от степени повреждения протоков и паренхимы. При значительной массе некротизированных тканей и грубых разрушениях протоковой системы изменения могут оказаться необратимыми с точки зрения восстановления полноценной функции поджелудочной железы. Тем не менее, не осложненный панкреонекроз, как правило, не требует хирургических вмешательств на поджелудочной железе или забрюшинной клетчатки.

В большом числе наблюдений в области большого дуоденального сосочка терминальный отдел холедоха отделен от вирсунгова протока лишь двумя пленками слизистых оболочек. Поэтому декомпрессия билиарного тракта облегчает отток секрета из поджелудочной железы и показана при деструктивных формах панкреатита.

Забрюшинная клетчатка

Некротизирующий панкреатит без изменений клетчаточных пространств - это абстракция. Появление агрессивного панкреатогенного выпота в забрюшинной клетчатке - главный акт общей драмы заболевания.

Пораженная клетчатка составляет основную массу измененных тканей. Развивающаяся там воспалительная реакция секвестрирует наибольшую часть жидкости и электролитов. Из клетчаточных пространств резорбируется основная масса ферментов, активных метаболитов повреждения и медиаторов.

Процесс распространения агрессивного выпота по клетчатке, также как и по паренхиме железы, сопровождается выраженным болевым синдромом, напоминающим по интенсивности перфорацию полого органа. При этом локализация боли в целом соответствует зоне распространения агрессивного экссудата.

Нарастающее всасывание из обширной массы имбибированной клетчатки ведет к появлению развернутой шоковой реакции и ферментной токсемии, которая усугубляет системные дисфункции.

Со временем, прогрессирование зоны панкреатической агрессии замедляется и останавливается. Активность ферментов в тканях снижается. Восстанавливается внутренний дренаж поджелудочной железы, наружный отток или секвестрация ее секрета.

Местное действие панкреатических ферментов в тканях заканчивается. Часть из них инактивируется тканевыми ингибиторами или отграничивается воспалительным инфильтратом, другая резобрируется и прекращается свое существование в лимфе, крови, других органах и тканях, или выделяется с мочой.

Остаются последствия. Но и они могут оказаться ужасающими. Это огромная масса поврежденных тканей.

Следы агрессии липазы четко определяются по наличию стеатонекрозов. Их возникновение связано с расщеплением липидов на глицерин и жирные кислоты. Глицерин хорошо растворим, но жирные кислоты не могут существовать в организме в свободном виде даже короткое время. Связываясь с кальцием, которого достаточно в крови, плазме и межклеточной жидкости, они образуют нерастворимые соединения - кальциевые мыла. Признак массированного образование стеатонекрозов - падение содержания кальция в плазме крови.

Стеатонекрозы могут иметь разную локализацию. Различными могут быть их количество и распространенность.

В относительно легких случаях - это несколько мелких бляшек в клетчатке, расположенной рядом с поджелудочной железой. Термин "жировой панкреонекроз", нередко применяющийся в таких ситуациях, не вполне корректен, поскольку некроза поджелудочной железы здесь нет. Кроме того, трудно предположить, что в резорбировавшемся панкреатогенном выпоте была активированатолько липаза, а остальные ферментные системы секрета оставались неактивными.

При массированном выходе сока и активированных ферментов зона распространения стеатонекрозов и их масса значительно расширяется. В тяжелых случаях их конгломераты рассеяны по всей забрюшинной клетчатке, распространяются на мезоколон и брыжейку тонкой кишки.

Пропотевание воспалительного выпота с большим содержанием активной липазы в брюшную полость приводит к образованию россыпи мелких очагов стеатонекроза под брюшиной - в большом сальнике, на петлях кишечника и т.д.

Иногда их можно выявить даже в средостении, куда воспалительный экссудат с активированной липазой может распространиться из верхних отделов забрюшинной клетчатки контактным путем через диафрагму или ее пищеводное отверстие.

Чрезвычайно высокий уровень липаземии может преодолеть ингибирующие возможности крови и привести к образованию очагов стеатонекроза даже в отдаленных органах и тканях.

Стеатонекрозы рассасываются очень медленно, практически не вызывая реакции отторжения и не создавая интоксикации. Данные динамической панкреатоскопии свидетельствуют о том, что они возникают в первые 1-2 дня и могут не определяться в первые часы заболевания.

Их существование может сохраняться спустя месяцы после перенесенного некротизирующего панкреатита, нередко без всяких признаков воспалительной реакции. Относительно свежие очаги стеатонекроза обычно расположены в отечных или инфильтрированных участках клетчатки. Но это скорее последствия воздействия других ферментов или вторичного воспаления.

Действие остальных ферментов представляется намного более сложным и динамичным. Макроскопически оно проявляется выраженным стекловидным отеком, который в тяжелых случаях сопровождается геморрагическим окрашиванием экссудата.

При благоприятном развитии событий отек и геморрагическое пропитывание тканей через несколько дней исчезают, оставляя за собой весьма умеренную гиперемию и легкую инфильтрацию. Цвет тканей восстанавливается. Останутся лишь очаги стеатонекроза, которые продолжат свое существование в течение недель и месяцев. Их обнаруживают лишь при случайной операции, выполненной в это время.

Геморрагическое окрашивание тканей свидетельствует о грубом нарушении проницаемости сосудов и выходе эритроцитов в межклеточные пространства и их гемолизе (геморрагический панкреатит, геморрагический перипанкреатит и т.д.), грязно-бурый цвет - о некротическом характере изменений (геморрагический некроз).

Некроз тканей в зоне стекловидного отека определяется потемнением тканей и появление бурого оттенка экссудата.

В любом случае часть тканей остается в состоянии некробиоза.

Клетчаточное пространство, первоначально поражающееся при некротизирующем панкреатите, является единым. Спереди оно отграничено брюшиной, сзади - передней почечной фасцией, сверху диафрагмой и снизу - тазовым дном.

Но из интересов хирургической тактики его целесообразно делить на следующие зоны:

o перипанкреатическая клетчатка, непосредственно контактирующая с поджелудочной железой.

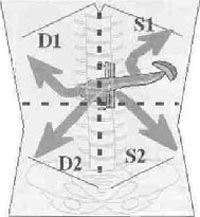

o ретроперитонеальное клетчаточное пространство, условно разделенное позвоночником и брыжейкой ободочной кишки на левый верхний квадрант (S - 1), левый нижний квад-рант (S - 2),правый верхний квадрант (D - 1), правый нижний квадрант (D - 2) и их комбинации.

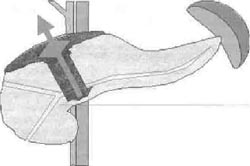

Рис. 1.3. Острый панкреатит, отечная форма.

"Острый панкреатит, отечная форма" - абортивная форма некротизирующего панкреатита, комбинация ферментативного отека поджелудочной железы и отека перипанкретической клетчатки.

Развернутая формулировка диагноза - Острый отек поджелудочной железы. Ферментативный перипанкреатит. Однако, вводить новую терминологию для столь простых ситуаций нецелесообразно. Для диагностики и лечения это ничего не дает. В наличии ферментативного отека перипанкреатической клетчатки при отечной форме острого панкреатита мало кто сомневается, даже если отсутствует соответствующая запись в диагнозе. Следует лишь помнить, что отек окружающей клетчатки - не просто признак. Это важная составляющая патологического процесса.

Клетчатка способна депонировать и резорбировать значительное количество панкреатогенного выпота. А присоединение воспалительного экссудата способно в значительной степени разбавить агрессивную среду и снизить ее активность.

Основные варианты распространенности отека и некроза:

1. Острый отек поджелудочной железы. Перипанкреонекроз.

2. Очаговый панкреонекроз. Перипанкреатит или перипанкреонекроз.

3. Распространенный панкреонекроз. Перипанкреатит или перипанкреонекроз.

Более высокая концентрация ферментов в паренхиме и перипанкреатической клетчатки приводит к образованию очагов некроза.

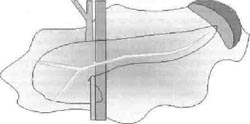

Рис 1.4. Очаговые формы некротизирующего панкреатита.

1. Острый отек поджелудочной железы. Очаговый перипанкреонекроз. Достаточно частая клиническая ситуация, когда спадающий отек перипанкреатической клетчатки оставляет за собой проявление мелких очагов стеатонекроза, хорошо видимых при лапаротомии или бурсооментоскопии. При этом в самой железе очагов некроза нет.

2. Очаговый панкреонекроз, перипанкреатит или перипанкреонекроз. От предыдущего этот вариант отличается наличием некроза паренхимы, более высоким уровнем ферментной токсемией и большей массой некротизированных тканей. Зона поражения ограничена поджелудочной железой и прилегающей клетчаткой.

3. Распространенный панкреонекроз, перипанкреонекроз. Довольно редкий вариант локальных изменений при распространенном панкреонекрозе. Имеется очаг некроза паренхимы на месте прорыва секрета. Некротизирована поверхность поджелудочной железы. При этом зона некроза в окружающих тканях невелика и ограничена перипанкреатической клетчаткой. Примером может служить ситуация, когда панкреатический секрет, некротизировав локальный участок паренхимы и поверхностные слои железы, прорвался, например, в сальниковую сумку. Развился оментобурсит, но прогрессирование поражения забрюшинной клетчатки прекратилось.

Общей особенностью локальных форм некротизирующего панкреатита является небольшая масса некротизированных тканей в паренхиме поджелудочной железы и прилегающей перипанкреатической клетчатке. Ферментная токсемия редко достигает критической степени.

Клинически характерно появление признаков деструкции, однако системные нарушения (шок, полиорганная недостаточность) не выражены или относительно легко купируются.

Вокруг некроза формируется отграничивающий инфильтрат. И если не присоединяется нагноение, такой объем изменений вполне может обойтись без операций на поджелудочной железе и клетчаточных пространствах.

Принципиально, тактика лечения очаговых форм некротизирующего панкреатита - максимально консервативная

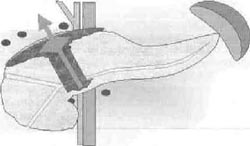

Рис. 1.5. Распространенные формы некротизирующего панкреатита.

Примеры:

1. Очаговый панкреонекроз. Перипанкреонекроз. Ретроперитонеонекроз (D - 1, 2; S - 1, 2).

2. Распространенный панкреонекроз. Перипанкреонекроз. Ретроперитонеонекроз (D - 1, 2; S - 1, 2).

Развернутые формы некротизирующего панкреатита, как правило, сопровождаются обширным поражением клетчаточных забрюшинных пространств.

Характерны тяжелые системные реакции - выраженный панкреатогенный шок, выраженная и продолжительная ферментная токсемия, обширные нагноения клетчаточных пространств, сепсис и полиорганная недостаточность. Тяжесть системных нарушений в целом коррелируется с массой измененных тканей забрюшинного пространства.

Лечение должно предусматривать массивную и длительную интенсивную терапию и, нередко, многоэтапные хирургические вмешательства.

Левый верхний квадрант (S - 1). Наиболее часто поражаемая зона при прорыве панкреатического секрета из левых отделов поджелудочной железы.

Отсутствие изменений справа свидетельствует о том, что уровень блокады протоковой системы поджелудочной железы расположен в средних (перешеек, тело) или дистальных (хвост) ее отделах.

Пути дальнейшего распространения панкреатогенной агрессии - левый нижний квадрант забрюшинного клетчаточного пространства, сальниковая сумка, левая плевральная полость и средостение.

В случае необходимости, дренирование может быть осуществлено как спереди через сальниковую сумку, так и сзади через люмботомные доступы.

Левый нижний квадрант (S-2). Прямое продолжение левосторонней панкреатической агрессии вниз. Очаги некрозамогут возникать в труднодоступных для дренирования зонах - мезоколон и корне брыжейки тонкой кишки. Пути дальнейшего распространения - клетчатка тазового дна и брюшная полость.

Дренирование через брюшную полость крайне нежелательно. Оно обрекает больного на прогрессирующий перитонит, поддерживаемый очагами нагноения в забрюшинной клетчатке. Оптимальные способы дренирования - сзади (люмботомия) или спереди (внебрюшинный доступ из левой подвздошной области).

Правый верхний квадрант (D - 1). Достаточно сложное по форме пространство, включающее в себя клетчатку, расположенную вокруг головки поджелудочной железы, по ходу гепатодуоденальной связки с узкое забрюшинное пространство под малым сальником - между левой долей печени и позвоночником.

Изолированное поражение клетчатки правого верхнего квадранта может служить признаком блокады оттока из головки с сохраненным оттоком из левых отделов поджелудочной железы по санториниеву протоку.

Сочетанное поражение забрюшинной клетчатки справа и слева свидетельствует о высокой блокаде протоковой системы и нескольких зонах прорыва по обе стороны от позво-ночника.

Возможные пути дренирования - передний трансректальный доступ справа.и люмботомия. Возможно также пункционное дренирование кист и полостей спереди через кожу и левую долю печени.

Правый нижний квадрант (D - 2). Изменения, особенности и хирургические доступы аналогичны поражениям левого нижнего квадранта.

Достаточно типичным для тяжелых форм некротизирующего панкреатита является поражение большинства отделов отделы поджелудочной железы и нескольких квадрантов забрюшинной клетчатки.

Пример.

Распространенный панкреонекроз. Перипанкреонекроз. Ретроперитонеонек-роз D-1, S-1. Ферментативный отек S-2.

Инфицирование

Инфицирование некротических масс в значительной степени усугубляет ситуацию. Очаг стеатонекроза в случае нагноения мало, чем отличается от инородного тела. Он будет поддерживать нагноение до тех пор, пока не расплавится или не отойдет из раны. При этом рядом с очищающимся очагом нагноения может располагаться еще несколько конгломератов нерастворимых соединений, которые дожидаются своей очереди нагноиться.

Ткани, находящиеся после ферментной агрессии в состоянии парабиоза, легко поражаются инфекцией и обладают сниженной сопротивляемостью. Поэтому после инфицирования распространенность гнойно-некротических изменений может оказаться больше зоны ферментного некроза.

Через 2-3 недели при тяжелых формах некротизирующего панкреатита забрюшинная клетчатка представляет собой огромную массу измененных тканей, в которой зоны воспаления соседствуют с некрозом и конгломератами кальциевых соединений жирных кислот. Присоединившаяся инфекция добавляет множественные абсцессы и флегмоны, находящиеся на разных стадиях воспалительного процесса.

Пример развернутой формулировки диагноза: Распространенный панкреонекроз. Перипанкреонекроз. Ретроперитонеонекроз D - 1, S - 1. Ретроперитонеальная флегмона S -1.

Пункционные методы дренирования наименее травматичны, но требуют высокоточной диагностики и специальных методов контроля за положением инструментов (УЗИ, КТ). Они эффективны лишь при локальных поражений забрюшинной клетчатки.

Обширные инфицированные некрозы диктуют необходимость более активной хирургической тактики.

Обеспечить условия для удаления формирующихся секвестров и адекватный отток отделяемого в этой ситуации можно, если разрушить все перемычки в зоне поражения и создать единую, хорошо дренируемую полость.

В эту полость нужно обеспечить беспрепятственный доступ для многократных хирургических обработок.

При этом путь оттока гноя не должен проходить через свободную брюшную полость, а хирургический доступ - не быть слишком травматичным.